André Robèr dans l’émission « Trous noirs » sur Radio Libertaire Diffusé lundi 21 mars de 16 H à 18 H.Pour l’écouter en direct :https://radio-libertaire.orgEnsuite l’émission sera accessible, à partir du lendemain, sur le site :http://trousnoirs-radio-libertaire.org/trous…/accueil.php

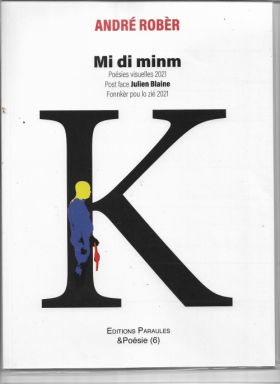

André Robèr, Mi di minm — K

Métissage animiste

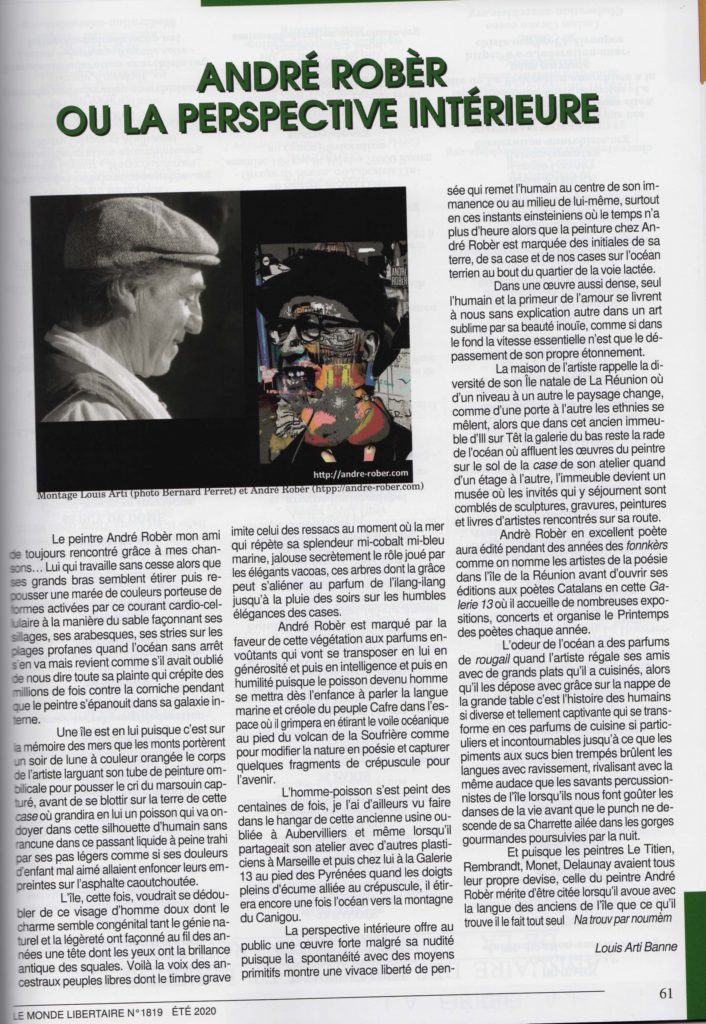

André Robèr est né à La Réunion en 1955. Issu d’un milieu pauvre, il abandonne très rapidement l’école et quitte son île. Il devient électricien à l’EDF avant de se diriger vers le domaine socio-éducatif de la CCAS et les formations politiques du PSU.

Il reprend des études universitaires en arts plastiques et il obtient un DEA d’Arts plastiques avec comme sujet “Les graffitis dans l’art contemporain”.

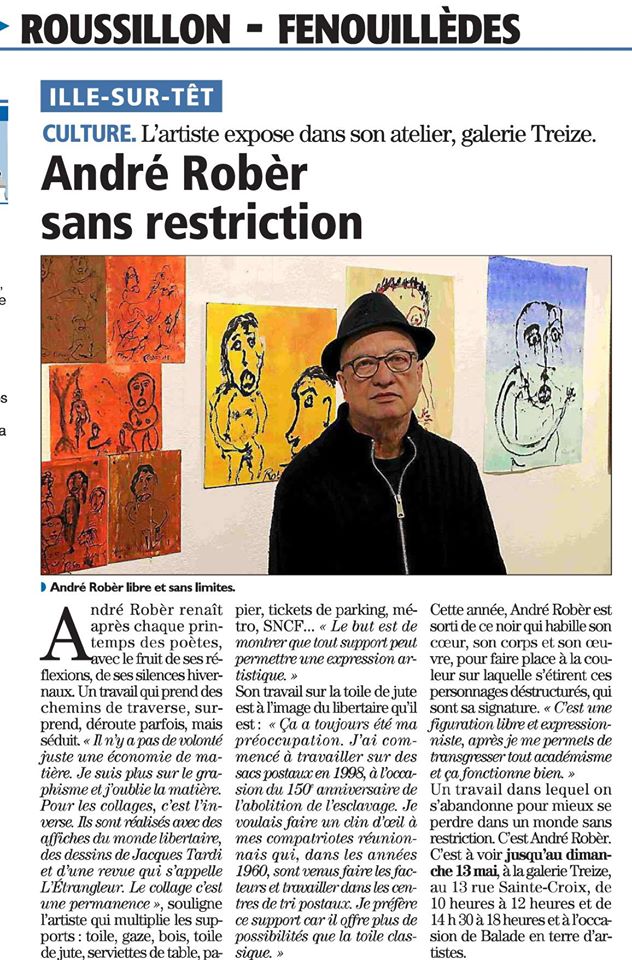

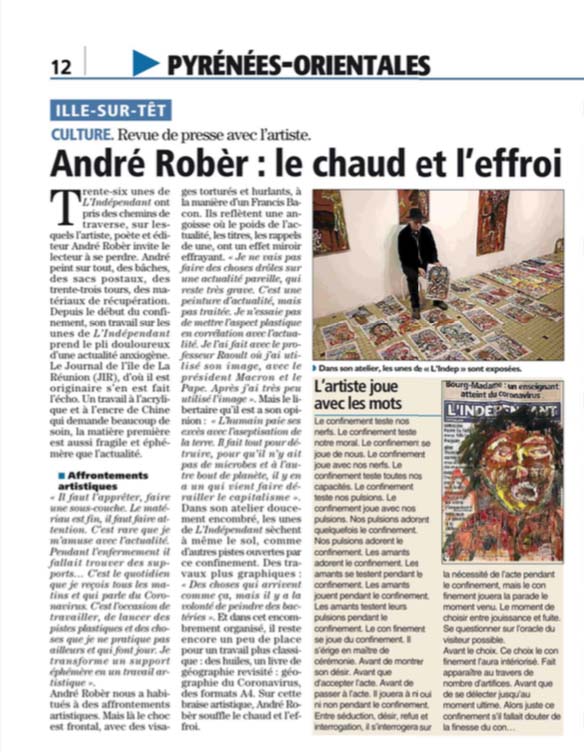

Longtemps militant syndical et politique, il quitte la gauche pour des mouvements anarchistes “La vache folle”, “Anartiste” etc. et il essaye de montrer que l’art est un moyen d’émancipation en créant notamment la Revue “Art et Anarchie”. Il se met lui-même à créer d’abord avec des matériaux de récupération (portes de coffrets électriques, restes de résine des chantiers, etc.). Mais sa technique évolue : il il utilise ensuite les peintures acryliques ou des huiles.

En 1995, il change l’orthographe de son patronyme de Robert en Robèr par créolisation, devient commissaire d’expositions puis commence à écrire en 2000 sous forme de poésies qui mélangent le créole réunionnais et le français. Il publie à cette époque Lékritir lot koté la mèr. Ce livre devient le creuset de son oeuvre dont une trilogie sur l’immigration et des carnets.

André Robèr ne cesse de s’amuser du contenu et de la forme pour chanter la culture réunionnaise au besoin par un recensement d’insultes, des recettes de tisanes. Et en 2015 il publie son premier recueil écrit uniquement en français Tel un requin dans les mers chaudes où il s’éloigne du discours sur l’immigration. Passionné par les écritures d’avant-garde et véritable passeur, André Robèr a conçu son atelier El taller (Treize) comme un lieu ouvert aux rencontres d’écrivains et d’artistes dont Julien Blaine, Didier Manyach, Claude Massé, Valérie Ténèze et Marie Jakobowicz.

La poésie collage, telle qu’elle apparaît dans son nouvel opus, trouve selon lui ses racines “dans une ancestrale capacité de l’humain à associer, à dissocier, à façonner”. Julien Blaine qui a écrit la postface de ce livre montre comment se découvre, “entre deux enterrements”, les enchantements de Jacques Lizène, “Inventeur de l’art nul, Petit maître liégeois” de Pierre Pinoncelli qui ensanglanta Malraux avec un pistolet à peinture lors de l’inauguration du musée Chagall, de Philippe Castellin génial découvreur et “capitaine de pêche”; ou encore de Joan Brossa dont ici la silhouette s’accoude sur la lettre originelle de la Réunion : le K .

Existent au fil des chapitres une extase graphique et poétique et une anatomie de tout ce qui dépasse les idées reçues sur la culture et de ce qui éclaire la vie, au moins “juste un espace de temps où l’on pourra survivre”. Il y a là une forme de synthèse de tous les fondamentaux du créateur dont mots et images sont montés ou démontés à la Beuys (présent dans le chapitre IV) afin, comme l’annonce le suivant, “Que la parole se conjugue avec la vie” en mêlant tout ce qui bouge dans la ou les langues et les images.

Les jeux et rythmes du noir sur blanc, du blanc sur noir prouvent de fait que rien n’est de ces deux couleurs. D’où l’appel d’un métissage animiste où — lorsqu’il se transforme en monothéiste — il devient incarné par un “Dieu éléphant métaphorique” moins survivant que survivance mythologique.

jean-paul gavard-perret

André Robèr, Mi di minm — K, éditions Paraules, 2021, 78 p. — 15,00€.

Mi di minm d’André Robèr par François Huglo

André Robèr avec Ponge ! Il fallait un Blaine pour le voir et pour le faire lire. Et dire qu’aucun de ses amis « exégètes avérés de Francis » n’avait « établi le rapprochement » entre le sexe féminin et « La Figue, La Mouline et L’Huître » ! Mais « tandis que Francis Ponge reste dans la littérature, l’excellente littérature (…), André Robèr lui montre, démontre la chose concrètement : prépuce du clitoris et lèvres internes, précisément ! ». Il « photographie » et « commente » le sexe féminin, « même si ce n’est pas tout à fait lui, mais son déguisement en fruit de mer, il l’assortit en quelque sorte… », en un chapitre VI intitulé en français « Ce que la nature nous offre » et en créole « La Pa Moin La Rodé (LPMR) ».

Lire André Robèr par-dessus l’épaule de Julien Blaine qui le postface, avec toujours la possibilité de lui répondre, d’extrapoler, d’échanger, est une grande chance, à saisir « entre deux enterrements », dit André. Julien énumère : Jacques Lizène, « Inventeur de l’art nul, Petit maître liégeois de la seconde moitié du XXe siècle », Pierre Pinoncelli qui « mit en joue » et « ensanglanta » Malraux « en 1969 avec un pistolet à peinture lors de l’inauguration du musée Chagall de Nice », Philippe Castellin « corailleur » et « plongeur professionnel, un capitaine de pêche », Manuel Joseph qui « navigue entre P.O.L et Al Dante en butinant de temps en temps dans des revues plus ou moins éphémères ».

La poésie visuelle consiste-t-elle « à juxtaposer des images avec des mots, à triturer des images, à entendre des formes tissées par nos imaginaires ou subitement extirpées d’une chaîne de lettres ou d’un contraste graphique » ? Cette question posée à l’orée du #9 de nuire, revue de la biennale internationale de poésie visuelle d’Isle sur Tet, créée par André Robèr, trouve sa réponse un peu plus loin : il s’agit d’une « forme de pensée collage, qui a ses racines dans une ancestrale capacité de l’humain à associer, à dissocier, à façonner ». Ainsi, le chapitre I de Mi di minm rend hommage à Joan Brossa par la silhouette de profil d’un homme qui s’appuie « sur la lettre originelle de la Réunion, le K ». Face au sexe de cette silhouette, la lettre s’enfle d’un sein qui saigne. Sont condensés dans un éclair visuel désir, terre nourricière et souffrance. Le K peut aussi servir au poète de porte-chapeau. « C’est très joyeux ! », disait André à Julien en lui présentant son chapitre II : sous le titre « extase graphique mars 2021 », un texte en créole offert à « une lecture compactée au carré, cubique ! ». André traduit : « Un peu juste un peu là tout contre le bord de la route si celle-ci peut être pour nous / En plus le soleil nous fait défaut / Quelques fois le rêve est dominant / Accostage en solitaire / Juste un éclair de vie pour croire que cela est possible / Juste un espace de temps où l’on pourra survivre ».

Les rythmes de verticales et d’horizontales, de noirs et de blancs, de bandes imprimées ou non, du chapitre III, « suite graphique sur une carte de l’île de la Réunion dégradée », intitulée « La rénion a minima 2021 », peuvent rappeler ceux d’affiches découpées, recomposées, puis maculées par Julien Blaine, qui dit de ces pages : « Déjà on sort du livre pour les imaginer se poser sur des cimaises, là, on les admire en grand ». Le chapitre IV, « Pour Joseph Beuys 2021 », pour son centenaire, projette « l’artiste en manteau démantelé » sur un fond « rigoureusement et précisément lettré », à la manière des incrustations de Jean-Christophe Averty, que rappellent aussi les images de girafes et de lions découpées et projetées sur le manteau, ainsi « remmantelé ». Le V, « Vavanguèz 2021 », répond au vœu « Que la parole se conjugue avec la vie » en conjuguant les surfaces manuscrites, imprimées, avec celles de corps, de visages, de liquides scintillants et mouvants : danse vouée, selon Robèr, à « l’élégance » et à « la beauté ». Le VII, « Mi di minm », est sous-titré « Ce n’est que du langage » et « Sa rienk fonnkèr pou lo zié ». Blaine traduit : « C’est simplement pour les yeux mais du fond du cœur ».

Ce n’est que du langage : qu’on lise page après page ou regarde les tableaux un par un, ces deux possibilités « ne sont pas incompatibles ». Aux « peaux noires masques blancs » de Frantz Fanon répond l’as de cœur qui ouvre la postface de Julien Blaine : « Cœurs noirs défenses blanches ». Car aucune peau n’est vraiment noire ou vraiment blanche. Les jeux et rythmes du noir sur blanc, du blanc sur noir, sont inventions de l’écriture, du dessin, de la peinture, de la photo, des collages et incrustations d’André Robèr. S’y déplace le cœur solitaire d’une universalité non monothéiste mais animiste et animale : un « Dieu éléphant métaphorique mythologique politique ». Survivant —sur-vivant— « juste un espace de temps ». Résistant.

Le JIR 2 mai 2021

Illustrations reproduites avec l’aimable autorisation de l’auteur, André Robèr.

MondesFrancophones.com Stéphane Hoarau

Corps blessé… JIR

L’une des dernières œuvres d’André Robèr à voir au Théâtre Toursky de Marseille le mois prochain.

L’une des dernières œuvres d’André Robèr à voir au Théâtre Toursky de Marseille le mois prochain.

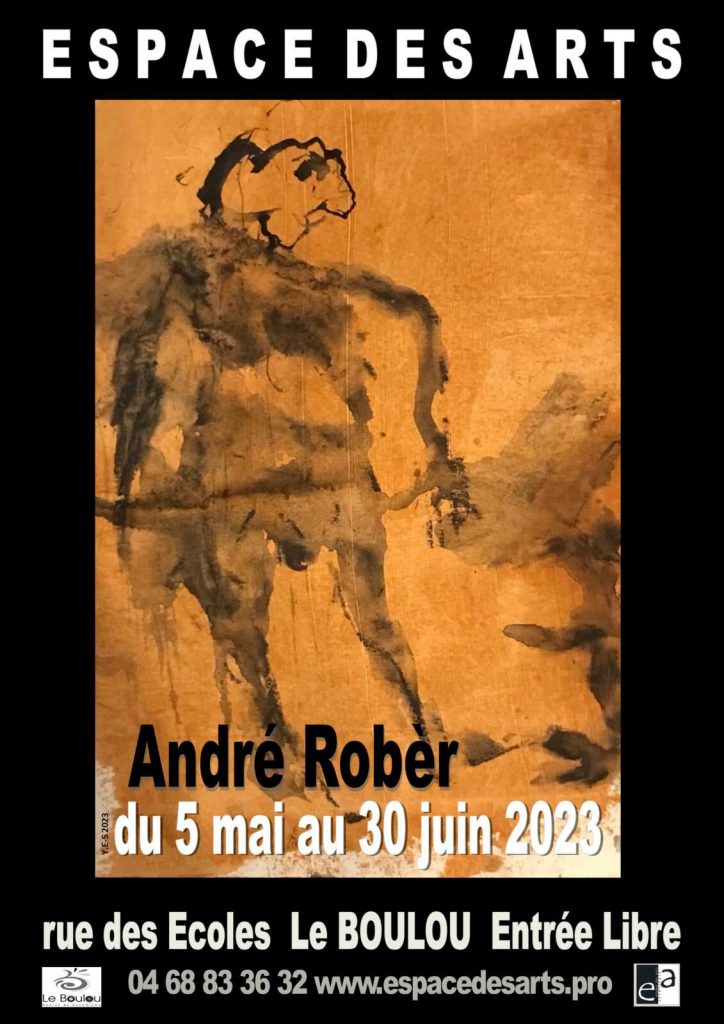

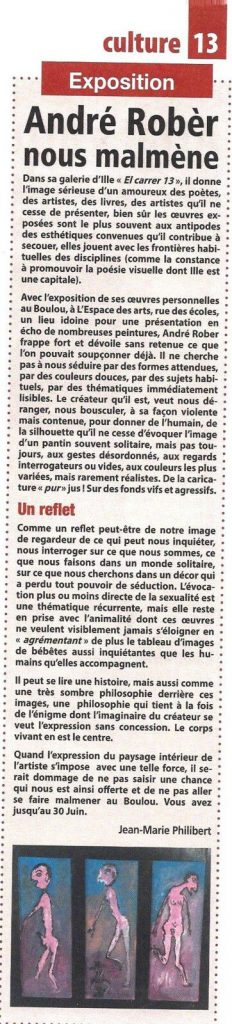

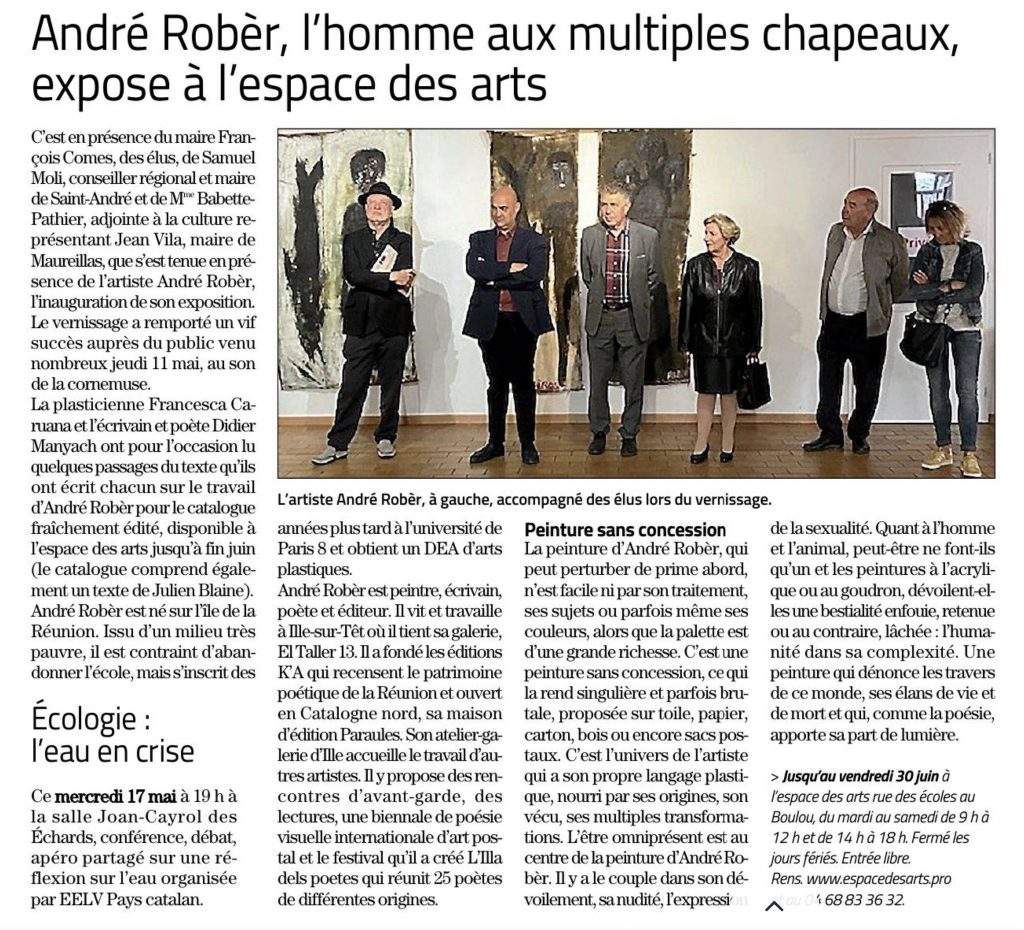

ART. Une exposition à voir, non pas ici, mais dans une galerie de « la mère patrie » qui convie le Réunionnais André Robèr à présenter ses œuvres récentes en peinture. Celle du Théatre Toursky de Marseille pour une exposition dont Jean-Pierre Cramoisan est le commissaire. Un peintre mais surtout un auteur, un critique d’art et de théâtre, qui sévit du côté de Paris et qui est réputé pour ses opinions non-conformistes. Ce qui nous incite à convoquer le vieux dicton « qui se ressemble s’assemble », connaissant le tempérament et les idées de notre Robèr auteur, éditeur et comme lui plasticien qui partage avec Cramoisan pas mal de points communs.

Dont l’amour du Sud de la France où sans hasard leur créativité est appelée à se croiser. Le commissaire, dans son invitation, explique que « André Robèr a choisi d’évoquer le mythe du corps blessé comme trait social », précisant que « sa peinture figurative et abrupte, parfois dérangeante, ne traduit pourtant pas la moindre morbidité, sa violence n’étant asservie à aucune forme convenue ce qui donne de l’envergure et de l’ampleur poétique à la vision du monde qu’il nous propose. » Personnellement j’aimerais bien aller voir ça de plus près ! A suivre… A ne pas manquer si vous partez en vacances du côté de la cité phocéenne en janvier. L’adresse ? Théâtre Toursky, 16 Promenade Léo Ferré – 13003 Marseille (04.91.02.58.35).

L’une des dernières œuvres d’André Robèr à voir au Théâtre Toursky de Marseille le mois prochain.

L’une des dernières œuvres d’André Robèr à voir au Théâtre Toursky de Marseille le mois prochain.